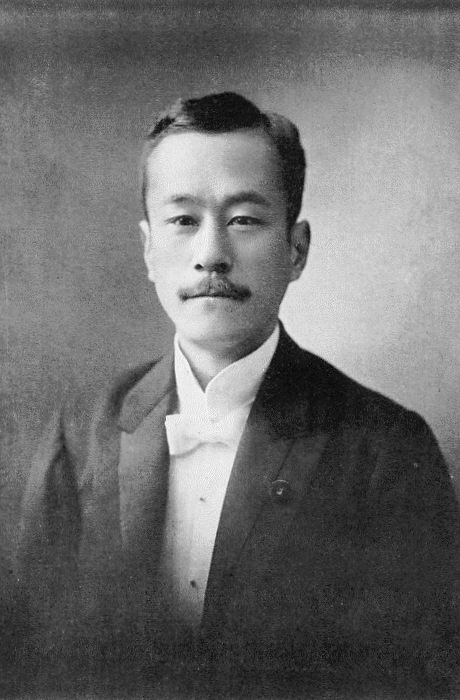

5月3日は、昭和40年(1964)に作家の中勘助が亡くなった日です。

そこで、中勘助の足跡をたどってみましょう。

-731x1024.jpg)

幼少期

中勘助は明治18年(1885)5月22日に東京市神田区東松下町、現在の東京都千代田区東松下町の旧今尾藩邸・竹腰男爵家邸で生まれました。

父の勘弥は美濃国今尾藩士でしたが、維新後は主君の竹腰家とともに上京し、家令として勤め、母は鐘(しょう)、勘助は五男でした。

明治22年(1889)父は勘助4歳の時に、母と勘助の健康を案じて小石川区小日向水道町に家を新築し、身寄りのなかった母の姉と住まわせたのです。

1897年に黒田尋常小学校を卒業すると城北中学校、現在の都立戸山高校に入学します。

信心深かった伯母に育てられたこの時代を、のちに勘助は『銀の匙』で鮮明に描くことになりました。

師・夏目漱石との出会い

明治35年(1902)9月に第一高等学校に入学、同級に江木定男・安倍能成・小宮豊隆・野上豊一郎・藤村操など、一年上に岩波茂雄がいました。

そこに翌年の明治36年(1903)、イギリス留学から帰国した夏目漱石が赴任したのです。

明治38年(1905)東京帝国大学文科大学英文科に入学、ここで引き続き漱石の講義を聞きました。

ここでの同期に鈴木三重吉がいます。

-708x1024.jpg)

明治37年(1907)漱石が東大を辞して朝日新聞社に入社すると、勘助も国文科に転科しました。

『銀の匙』執筆のころ

明治39年(1909)卒業目前で父勘弥が死去、また東京帝国大学福岡医学校(のちの九州帝国大学)教授の兄・金一が脳出血で倒れて寝たきりになったのです。

ここで親戚を巻き込んだ家庭内の紛争が起こり耐えられなくなった勘助は、明治40年(1910)12月に一年志願兵として近衛歩兵連隊に入隊、しかし病気となって4か月後に入院、翌明治41年(1911)6月に除隊となりました。

除隊後は家に戻らず信州野尻湖畔の安養寺向かい、湖の弁天島に籠ります。

一時期千駄ヶ谷で暮らしたあと、翌大正元年(1912)夏から秋にかけて野尻湖畔に滞在、『銀の匙』前編を執筆します。

国立国会図書館デジタルコレクション補正.jpg)

これを漱石に送り閲読を乞うと、漱石から大絶賛を受けます。

そして漱石が骨を折った結果、大正2年(1913)6月から東京朝日新聞に『銀の匙』57章が連載されたのでした。

大正3年(1914)には比叡山横川に籠り、『銀の匙』後編と『つむじまがり』を執筆。

再び漱石に送ると、前回を上回る絶賛を受けて、大正4年(1915)4月から東京朝日新聞に連載されたのです。

師・漱石の死去

しかし大正5年(1916)漱石が死去、勘助は翌年「夏目先生と私」を「三田文学」に発表します。

国立国会図書館デジタルコレクション-2-595x1024.jpg)

その後、『提婆達多』(1921)『鳥の物語』(1949)などの小説、『母の死』(1935)『街路樹』(1937)などの随筆、『琅玕』(1935)『飛鳥』(1942)などの詩集を発行しました。

昭和40年(1965)朝日文化賞を受賞しますが、4月28日に発病して入院し、5月3日に蜘蛛膜下出血のため亡くなりました。享年79歳。

葬儀は南青山玉窓寺で、葬儀委員長は安倍能成が務め、青山墓地に葬られています。

.jpg)

中勘助の評価

さて、中勘助は「漱石門下の三羽烏」として寺田寅彦・鈴木三重吉とともにあげられたり、漱石の精神的継承者として志賀直哉とともに称されたりと、研究者から高く評価されています。

なかには、漱石の苦悩が中勘助に受け継がれたと考える向きもあり、作品とともに精神性や生き様も高く評価する向きがあるようです。

いっぽう、代表作『銀の匙』は、多くの文化人・有識者に座右の書として上げられるなど、根強い人気を誇っています。

中勘助と内田百閒

『銀の匙』の一愛読者として、よく中勘助と大好きな内田百閒を対比させてしまいます。

内向的で孤独な勘助に対し、いつも多くの人に囲まれてにぎやかな百閒。

静かで美しい日本語の勘助に対して、機知と諧謔にとんだ百閒。

.jpg)

ともに愛してやまない師・漱石に対する姿勢も真逆に感じられて、二人の作品の味わいが増すように思います。

それにしても、両極端な二人をはじめ、数多くの弟子たちの性質を見抜き、育てた漱石という作家のあまりの大きさに改めて驚愕するばかりです。

寺田寅彦、森田草平、鈴木三代吉、芥川龍之介、久米正雄、志賀直哉、阿部次郎、小宮豊隆、そして中勘助と内田百閒。

数多くのすばらしい作家と作品を世に送り出す礎を築いた漱石先生に改めて敬意を表するとともに、綺羅星の如きあまたの作品の中でも最も輝く名作の一つ、『銀の匙』を読める幸福を、今日は改めてかみしめたいと思います。

(この文章を書くにあたって、『近代文学大事典』『夏目漱石周辺人物事典』『国史大辞典』の関連項目を参考にしました。)

きのう(5月2日)

明日(5月4日)

-2.jpg)

8-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション--300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-背景消し3-300x200.jpg)

〔部分〕-300x200.jpg)

〔部分〕-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

コメントを残す