《最寄駅:JR総武線・都営地下鉄大江戸線 両国駅》

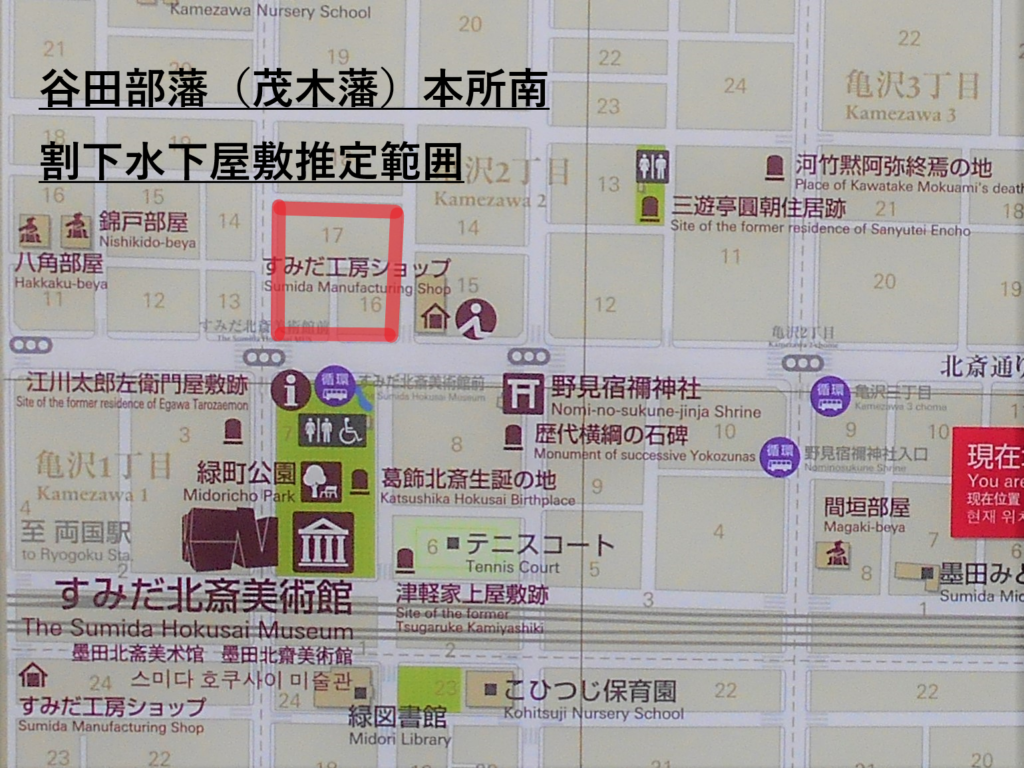

江戸時代も終わりに近い嘉永年間、常陸国谷田部藩には神田・柳原元誓願寺前に4,433坪余の上屋敷、本所菊川町に300坪と本所南割下水に1,100坪の二か所の拝領下屋敷がありました。

そこで今回は、本所南割下水の下屋敷跡を歩いてみましょう。

なお、先に第五回「新時代を謳歌、細川子爵家」で見たとおり、明治4年2月の茂木藩への名称変更から同年7月の廃藩置県までの5か月間でしたが、谷田部藩時代と同じ江戸屋敷が使用されていたことから、常陸国谷田部藩に下野国茂木藩の名称を付け加えて表記します。

また、屋敷の場所と名称は、『武家屋敷名鑑』に準拠しました。

(グーグルマップは谷田部藩(茂木藩)本所南割下水下屋敷近くの三遊亭圓朝住居跡碑のある亀沢第1児童公園を指しています。)

本所南割下水下屋敷コース図2-768x1024.png)

谷田部藩(茂木藩)本所割下水下屋敷を歩く

スタート地点はJR総武線両国駅東口駅、ここから線路の土手に沿って東に200mほど進んでガードをくぐると、江戸東京博物館の巨大な建物の足元に出てきます。

ここに都営地下鉄大江戸線両国駅A3と4出口がありますので、西の錦糸町に向かって伸びる北斎通りに出てみましょう。

北斎通りを西に200mほど進むと、道の南に緑町公園と北斎美術館の斬新な建物が目に飛び込んできました。

ここがかつての陸奥国津軽藩上屋敷跡で、その道向かいが谷田部藩(茂木藩)本所南割下水拝領下屋敷の跡地になります。

かつての本所南割下水下屋敷は1,100坪の広さで、一辺およそ60mの四角形をしていました。

それではさっそく、下屋敷跡地をぐるっと回ってみましょう。

パッと見たところ、マンションや会社が建ち並んでいますが、裏手には昭和を感じさせる住宅建築も残っているのが嬉しいところです。

しかし、江戸時代までさかのぼりそうな古い遺構は見当たりません。

南西隅部分

北側境界付近

敷地内の小路から緑町公園を望む

谷田部藩(茂木藩)本所南割下水拝領下屋敷とは

ふたたび緑町公園に戻って谷田部藩(茂木藩)本所南割下水拝領下屋敷についておさらいしてみましょう。

緑町公園の北側を東西に走る北斎通りは、かつて本所割下水とよばれる水路があった場所でした。

ちなみに、本所には東西に走る割下水が北にもう一本あったので、これを北割下水、南にあるこちらを南割下水とよんで区別していたのですね。

ちなみに、本所南割下水とは、1650年以降に本格化した本所開拓において開鑿された下水を集める掘割でした。

下水といっても雨水を集めた溝ですので、汚くはありません。

葛飾北斎もこの辺りの生まれ、「本所七不思議」のうち「足洗屋敷」「燈無蕎麦」「津軽の太鼓」の舞台がまさにこの辺り、ここは江戸のディープな下町だったのでしょう。

割下水は関東大震災の復興事業で昭和初期に暗渠化されてしまい姿を消しました。

嘉永5年国立国会図書館デジタルコレクション-2.jpg)

この南割下水の北側にあったのが谷田部藩(茂木藩)本所南割下水拝領下屋敷で、江戸切絵図(「本所絵図」)に「津軽越中守」の上に「細川玄蕃守」とあるのがみえるでしょうか。

そこには、中屋敷を意味する■があって、名前が逆さにかかれていることから南割下水に向かって表門があったのがわかります。

ちなみに江戸切絵図で中屋敷となっているのは、前回行った本所菊川町下屋敷があることに起因するのでしょう。

じつは谷田部藩(茂木藩)の下屋敷、立藩からしばらくは神田柳原元誓願寺前の上屋敷と道を隔てたところのあったのですが、享保頃に小名木沢、宝暦頃に本所中之郷へと移っています。

それから江戸後期まで中之郷にあったのですが、幕末にここ本所南割下の中小武家屋敷が集まるエリアに移ってきたのでした。(『武家屋敷名鑑』)

ここはまさに、幸田露伴が言う通りの場所だったのでしょう。

「本所という処は余り位置の高くない武士どもが多くいた処でよく本所の小ッ旗本などと江戸の諺で申した位で、千石とまではならない何百石というような身分の人達が住んで居りました。」(幸田露伴『幻談』)

また、芥川龍之介『本所両国』にある会話を思い出さずにはおれません。

「僕「『割り下水』もやつぱり変つてしまひましたよ。」/母「あすこには悪御家人が沢山ゐてね。」/僕「僕の覚えてゐる時分でも何かそんな気のする所でしたね。」」(芥川龍之介『本所両国』)

南二葉町

その後、明治4年の廃藩置県で上げ地となった後、明治5年に南二葉町に編入されて町屋地となっています。

明治5年で戸数44、人口164名(『府志料』)とひどく少ないのは、この場所が一時期、田圃に戻ったことに起因しています。(『東京都の地名』)

-768x1024.jpg)

河竹黙阿弥住居跡

ちなみにこの南二葉町は、河竹黙阿弥(1816~1893)が晩年を暮らしたことで知られるところ。

河竹黙阿弥といえば、『青砥稿花紅彩画』通称『白波五人男』などの白波物をはじめ、360編余の作品を残して江戸演劇を集大成させた歌舞伎狂言作者として知られる人物、その作品をご存じの方も多いのではないでしょうか。

黙阿弥が南双葉町に住んでいた時代には、いわゆる「団・菊・左」、すなわち9世市川團十郎や5世尾上菊五郎、初代市川左団次といった歌舞伎の大物たちが活躍した歌舞伎の黄金時代、黙阿弥も彼らに活歴物や散切物などを次々と書き上げていました。

墨田区設置の案内板によると、黙阿弥は隠居すると、湿地だったこの場所に溝をめぐらした邸宅を新築したそうです。

-768x1024.jpg)

三遊亭圓朝住居跡

さらに、河竹黙阿弥住居跡の南西に三遊亭圓朝住居跡の碑が建っています。

江戸落語の大成者で大名人の三遊亭圓朝が、浜町から引っ越して明治9年~20年までを過ごしたのがこの場所でした。

『真景累ヶ淵』『塩原太助一代記』などを書いたのも、高橋泥舟や山岡鉄舟との交流が始まったのも、圓朝この家に住んでいたころのこと。

ちなみに、ここに住んだのは、親交が深かった河竹黙阿弥が近くに住んでいたからでしょう。

その後の南二葉町

話しを南二葉町に戻しまして。

その後、南二葉町一帯は関東大震災で甚大な被害を受けて復興時に街並みが整えられました。

そして昭和5年(1930)に亀沢町1~3丁目に編入されたのちに、戦後は亀沢1~3丁目となり現在に至っています。

それでは散策を再開して、緑町公園を南下、JR総武線の高架をくぐって京葉道路をめざしましょう。

途中には江川太郎左衛門屋敷跡など魅力あるところもありますが、それはまた別の機会に。

およそ250mで京葉道路に到着、じつはここまですべてが津軽藩上屋敷なのでした。

芥川龍之介旧居跡の碑

芥川竜之介画像(『芥川竜之介集』新潮社、1927、国立国会図書館デジタルコレクション)

芥川龍之介住居跡

京葉道路を西の市谷方面に向かって右折、清澄通りを越えて500mほど歩いていきましょう。

すると、通称「横綱通り」との分岐点に到着、じつはこの辺りに「僕の住んでゐたのは「お竹倉」に近い小泉町」(芥川龍之介『本所両国』)という芥川龍之介が育った家があった場所なのです。

芥川龍之介(1892~1927)は牛乳製造販売業を営む新原敏三・フク夫婦の元に生まれましたが、生後間もなく母の実家であった芥川家に預けられ東京市本所区小泉町、現在の墨田区両国2丁目に移りましたが、ここがまさにその場所。

なぜ芥川龍之介がここで出てくるかというと、ちょっと思い出してほしいのですが、前回の本所菊川町下屋敷編で出てきた奥坊主林長二の居所、「本所御たい所丁」(『文化武鑑』)もまたこの付近だからです。

奇しくも芥川龍之介の家も、代々江戸城の御奥坊主の家柄ですから、おそらく芥川龍之介のご先祖と林長二はお互い見知った間柄だったのではないでしょうか。

「芥川龍之介生育の地」碑から横綱通りを100mほど北上すると、スタート地点のJR総武線両国駅東口駅に戻ってきました。

地下鉄大江戸線利用の場合は、ここから線路の土手に沿って東に200mほど進んでガードをくぐると、都営地下鉄大江戸線両国駅A3と4出口に行くことができます。

今回の散策は約1.8㎞・1時間くらい、東京スカイツリーを仰ぎ見る楽しい平坦な町中のコースでした。

今回は、直接的に藩邸の遺構などは見られませんでしたが、本所の歴史と魅力を堪能できたと思います。

この文章を作成するにあたって、以下の文献を引用・参考にしました。

また、文中では敬称を略させていただいております。

引用文献:

『墨田区史』東京都墨田区役所、1959

『東京府志料 六十五(第10巻)』東京都政史料館、1959

『角川日本地名大辞典 13東京』「角川日本地名大辞典」編纂委員会・竹内理三編(角川書店、1978)

『幻談』『幸田露伴全集 第6巻』倖田露伴(岩波書店、1978)

『本所両国』『芥川龍之介全集 第9巻』芥川龍之介(岩波書店、1978)

『編年江戸武鑑 文化年鑑』石井良助監修(柏書房、1981~82)

『江戸城武家屋敷名鑑』朝倉治彦監修(原書房、1988)

『藩史大事典 第2巻 関東編』木村礎・藤野保・村上直編(雄山閣出版、1989)

『江戸・東京 歴史の散歩道1 中央区・台東区・墨田区・江東区』街と暮らし社編(町と暮らし社、1999)

『日本歴史地名大系 第十三巻 東京都の地名』平凡社地方資料センター編(平凡社、2002)

『図説 江戸・東京の川と水辺の辞典』鈴木理生(柏書房、2003)、

参考文献:

『帝都復興史 附・横浜復興記念史、第2巻』復興調査協会編(興文堂書院、1930)、

『帝都復興事業誌 土木編 上巻』復興事務局編(復興事務局、1931)、

『帝都復興区劃整理誌 第1篇 帝都復興事業概観』東京市編(東京市、1932)、

『東京市史稿 橋梁篇第一』(東京市役所、1936)、

『東京繁昌記』木村荘八(演劇出版社、1958)

次回は台東区・今戸の細川子爵家屋敷跡を歩いてみましょう。

トコトコ鳥蔵ではみなさんのご意見・ご感想をお待ちしております。

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

コメントを残す