前回まで織田家の末裔、柏原藩織田家の幕末維新を見てきました。

今回はその舞台となった、江戸の藩邸跡と明治時代初めの織田子爵邸跡のうち、柏原藩下屋敷を訪ねてみましょう。

)国立国会図書館デジタルコレクション補正加筆.jpg)

柏原藩下屋敷

柏原藩下屋敷は浅草砂利町にありました。

これを現在の住所で見ると東京都台東区浅草五丁目にあたり、住宅のなかに中小の会社が混じる町となっています。

この町は、路地なども残っていて、奥浅草ともよばれる下町です。

屋敷跡にある銭湯には大きく織田家の家紋・瓜破紋らしき紋がペンキで描かれていて、織田家とこの町の住民の繋がりが感じられました。

浅草浅間神社

そして藩邸のすぐ南に植木市で有名な浅草浅間神社が鎮座していますが、これは切絵図にも描かれて当時の位置から変わっていません。

この浅間神社は、毎年7月1日の山開きで多くの参詣者を集めています(写真は2019年の山開きの様子)。

山谷堀

また、北側には山谷川を埋め立てた山谷堀公園があります。

藩邸前の道をたどった場所に紙漉橋(かみあらいばし)という名の橋があったのですが、藩邸の西にあった吉原へと猪牙舟で繰り出す場合に目印となった橋。

この橋、名前も素敵ですが、新吉原の入り口ということもあって、文学作品にも登場するちょっとした名所でした。

新吉原遊郭

そしてここから100mほど北西に新吉原の遊郭がありました。

柏原藩下屋敷から西を見ると、すぐそこに新吉原遊郭が望める近さです。

言わずと知れた新吉原は江戸最大の歓楽街です。

そして新吉原遊郭と藩邸との間は田畑でしたので、夜ごとにきっとにぎやかな声が聞こえてきたのではないかと思います。

また、近くを吉原に通う浮かれた江戸っ子たちがそぞろ歩いていたかもしれません。

そんな状況ではきっと藩士たちは仕事が手につかない、ないなんてこともあったかもしれませんね。

【吉原神社】

【吉原弁財天】

待乳山聖天と浅草猿若町

藩邸の東に目を向けると、100m先に待乳山聖天があります。

待乳山聖天は、浅草寺末寺の本竜院境内の本堂聖天堂の俗称で、古くから花柳界から暑く信仰されてきました。

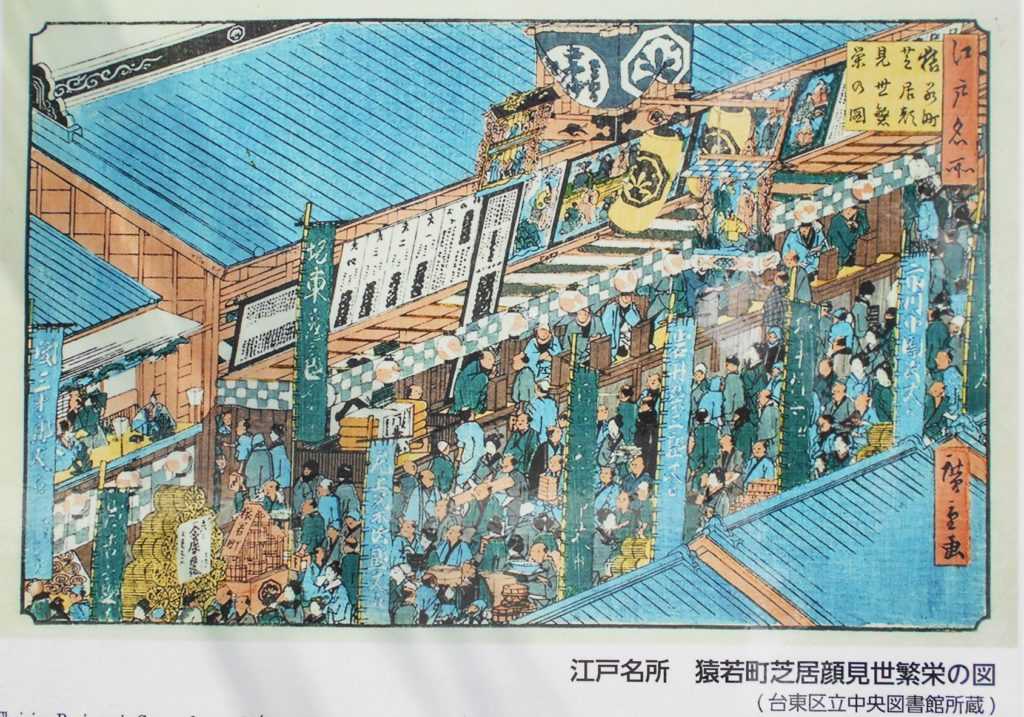

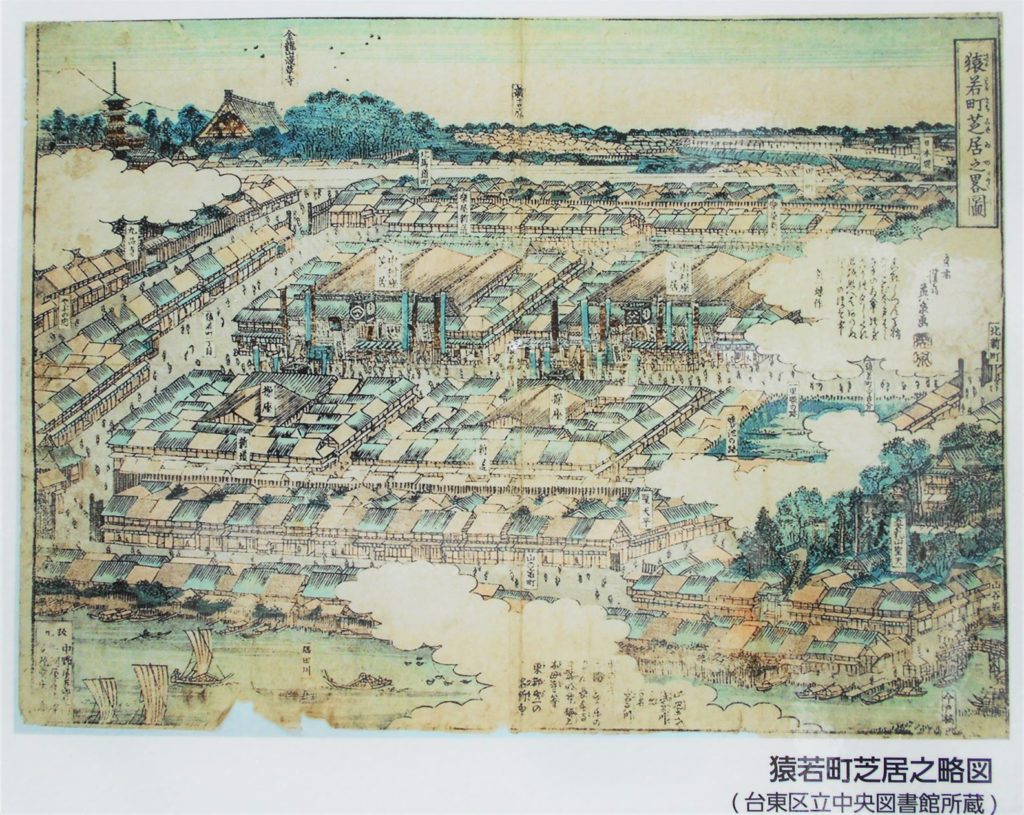

そしてこの待乳山聖天の足元には浅草猿若町が広がっていました。

浅草猿若町は、江戸三座をはじめとする江戸で認可された芝居小屋のすべてが集まる芝居町で江戸でも最もにぎやかな場所の一つでした。

柏原藩下屋敷の環境

こうしてみると、柏原藩は下屋敷が本所深川ではなく隅田川右岸に置かれていた点では恵まれていますが、場所が新吉原と浅草猿若町という江戸っ子が遊びに行く大歓楽街にきわめて近く、藩士たちの風紀は大丈夫だったのか心配になってしまいます。

今回は織田家活躍の舞台となった江戸の柏原藩下屋敷の跡を巡りました。

次回は柏原藩上屋敷跡と明治時代初めの織田子爵邸跡を訪ねてみたいと思います。

・歌川広重(二代)合筆「江戸自慢三十六興 橋場雪中」元治元年 足立区フリー-300x200.jpg)

」179293 メトロポリタン美術館補正-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)

母は柏原藩邸内で生を受け2歳までを過ごしました。祖父が家老職にあったのだとか。屋敷を退いた後は両国で染物問屋を商いますが、母が8歳の時に関東大震災に遭い一族の祖である兵庫県氷上郡柏原町屋敷という所に一時引き上げました。そして再び東京へと戻る際に何故か母だけは曾祖母の傍らに留め置かれ琴だの活花だの短歌や書道だのの指導を受けました。曾祖母は殿様の御家族の子女教育係だったとか。しかし母が19歳の時に亡くなり、ようやく母は東京へと戻り、近所に在った陸軍被服所に事務職を得て働き始めました。母は生きていれば悠に100歳を越えてますが享年65歳、いつもいつも柏原が恋しく「帰りたい帰りたい」と悲しんでる人で私は「水戸は

嫌いだ」という恨み節を聞かされながら育ちました。実際の母親の話よりも曾祖母について話すほうが多かったです。母は、その方が死の床で綴ったという墨文字の童話集を随分と早いうちから私に託しましたが、何が書かれてあるのかサッパリ判読できぬまま、また私も死の床に着こうとしています。柏原には三度ばかり行きましたが母の実家の白壁の外に小さな小さな織田神社が、とても可愛らしかったのを覚えています。

安土城のある近江八幡市に住んでおります。母は安土生れで、当家には、織田家子孫江戸時代古文書、武具が残っており、その中には1800年代柏原藩織田家から総見寺宛文書、幕末明治維新に織田信親が尊王政府方で京都御所警備で着用した鎧兜が平成6年自宅火災から焼け残り我が家の宝です。